Mengungkap Sejarah Sunyi IAIN Jakarta, yang Sempat Terlupakan

‘Ketika Sebuah Kampus Diselamatkan Bukan oleh Sistem, tapi oleh Integritas’

Oleh : Rizki Mulyarahman

Sejarah sering ditulis oleh mereka yang menang.

Tapi, Sejarah Moral —terlupakan, tanpa jejak.

Di sebuah ruang sunyi perpustakaan, saya menemukan secuil kisah yang hampir terlupakan oleh zaman. Bukan soal gedung megah atau capaian akademik —hal yang sangat lazim ditulis tentang sejarah perguruan tinggi.

Di tengah gegap gempita transformasi pendidikan tinggi, pembangunan gedung-gedung modern, internasionalisasi kampus, dan jargon ‘World Class University’, ada satu fase sunyi terlupakan, bahkan sempat terlupakan dari ingatan kolektif: ini tentang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam negeri yang pernah berdiri di tepi ketidakpastian hidup institusi, dan dinamika politik Indonesia.

Sebelum namanya berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) —tahun 2002, yang kita kenal sekarang, IAIN Jakarta pernah melalui fase yang tak banyak diketahui generasi sekarang: ‘sebuah masa ketika anggaran terbatas, fasilitas sekadarnya, dan kesejahteraan dosen serta karyawan begitu sangat mengkhawatirkan’.

Seorang Rektor yang Menanggung ‘Kampus Dengan Kantongnya Sendiri’

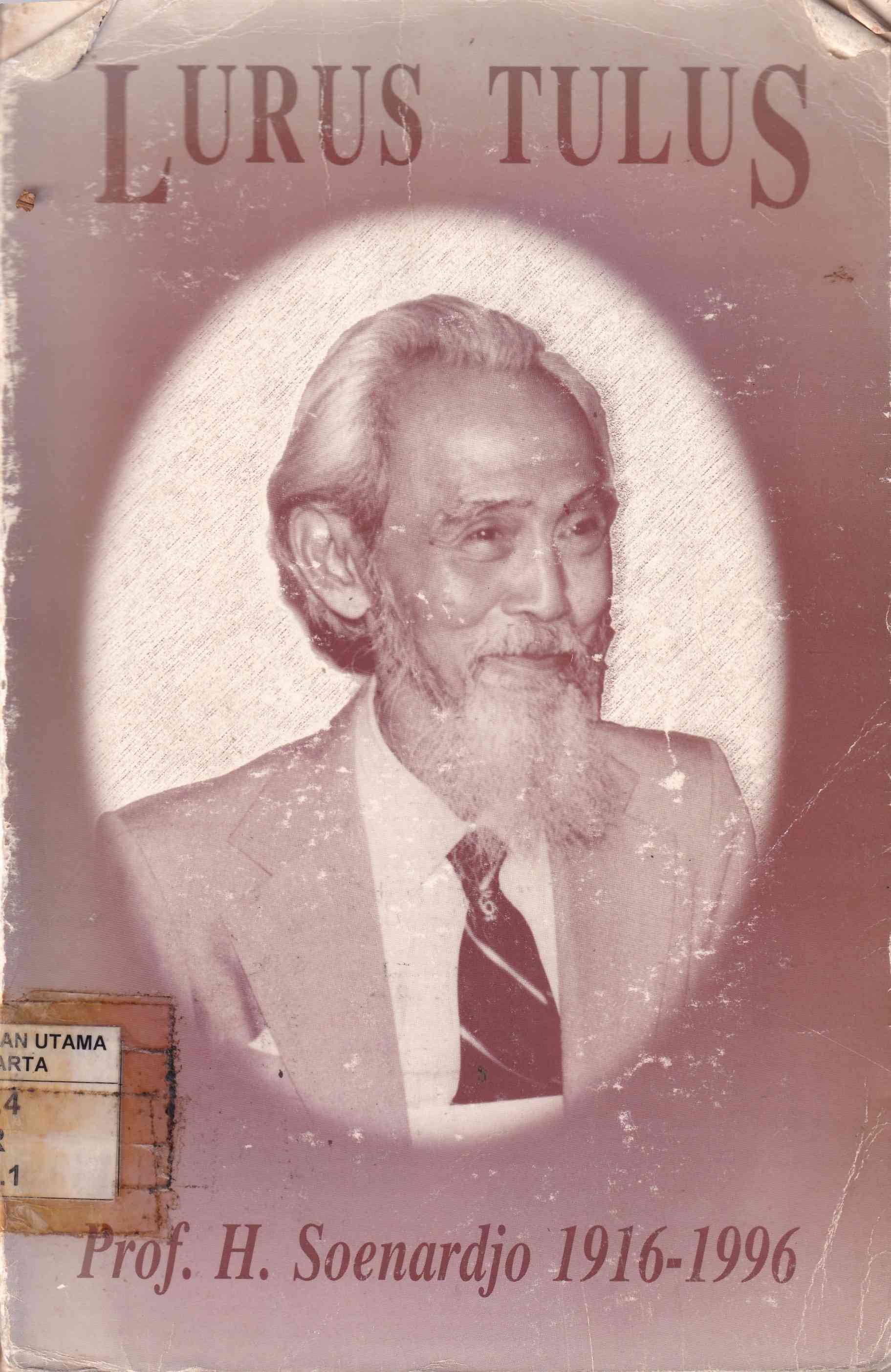

Di tengah kondisi tersebut, muncul sosok yang tidak banyak disebut dalam buku Sejarah: 'Prof. H. Soenardjo'. Bukan nama yang mudah dikenang oleh khalayak luas, namun kisahnya adalah cermin betapa ‘sejarah moral’ sering tertinggal dari sejarah formal. Prof. H. Soenardjo seorang rektor yang sejarahnya tidak riuh tetapi jejaknya menyelamatkan arah sebuah institusi.

Ini sekadar nostalgia sejarah kampus.

Ini adalah cermin untuk kita hari ini.

Di IAIN Jakarta pada masa itu —sekitar tahun 1966, rektor justru berurusan dengan kelangsungan hidup institusi. Sistem birokrasi belum mapan. Anggaran pemerintah terbatas. Fasilitas ‘sekadarnya’.

Di fase itulah Prof. H. Soenardjo memimpin.

Di fase itulah Prof. H. Soenardjo memimpin.

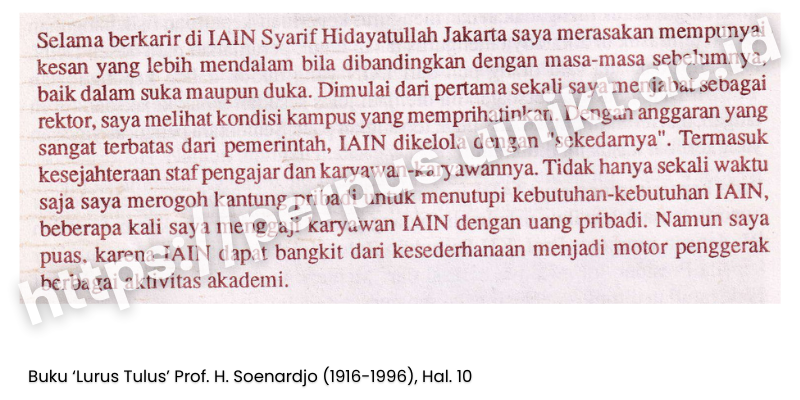

Prof. H. Soenardjo menggambarkannya secara lugas:

“Dimulai dari pertama sekali saya menjabat sebagai rektor, saya melihat kondisi kampus yang memprihatinkan. Dengan anggaran terbatas dari pemerintah, IAIN dikelola dengan ‘sekedarnya’. Termasuk kesejahteraan staf pengajar dan karyawan-karyawannya,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Kalimat itu bukan retorika, bukan pula keluhan.

Itu merupakan pengakuan awal dari sebuah perjuangan.

Potret dimana, pendidikan tinggi Islam negeri pada masa negara masih mencari stabilitas politik dan ekonomi.

Anggaran terbatas, fasilitas sekadarnya. Kesejahteraan dosen dan karyawan jauh dari layak.

Disinilah kepemimpinan Prof. H. Soenardjo menemukan ujian moralnya.

“Tidak hanya sekali waktu saya merogoh kantung pribadi untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan IAIN, beberapa kali saya menggaji karyawan IAIN dengan uang pribadi,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Pernyataan ini bukan dramatisasi, bukan pula metafora. Ini potret konkret betapa lembaga pendidikan bisa berdiri, bukan karena canggihnya sistem birokrasi. Kampus dapat bertahan karena figur pemimpinya yang menolak menyerah.

Dan dari kesederhanaan itulah, Prof. H. Soenardjo melihat kebangkitan.

“Namun saya puas, karena IAIN dapat bangkit dari kesederhanaan menjadi motor penggerak berbagai aktivitas akademik,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Disinilah kepemimpinan berubah menjadi tanggung jawab moral. Kampus tidak diselamatkan oleh sistem, melainkan oleh integritas personal. IAIN Jakarta bertahan karena rektornya menolak melihat lembaganya tumbang.

Prof. H. Soenardjo tidak hanya memimpin dari balik meja —beliau ikut menanggung beban institusi.

Ironi: Dari Kampus ‘Sekadarnya’, Menjangkau Dunia Islam Global

Pernahkah kita membayangkan, sebuah perguruan tinggi yang berdiri dalam kesederhanaan, lalu dengan tenang —tanpa publikasi glamor, —justru menjadi bagian dari peristiwa yang memengaruhi wajah intelektual bangsa dan dunia Islam?

Begitulah masa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah kepemimpinan Prof. H. Soenardjo —periode yang sering terlupakan karena sunyi, namun justru penuh momentum bersejarah.

Ini bukan cerita akademik.

Ini tentang paradoks yang menggugah rasa dan akal: sebuah kampus yang 'sekadarnya' mampu melampui batas ruangnya sendiri.

Kala itu, IAIN Jakarta justru tampil dalam peristiwa akademik berskala nasional, bahkan internasional.

Kala itu, IAIN Jakarta justru tampil dalam peristiwa akademik berskala nasional, bahkan internasional.

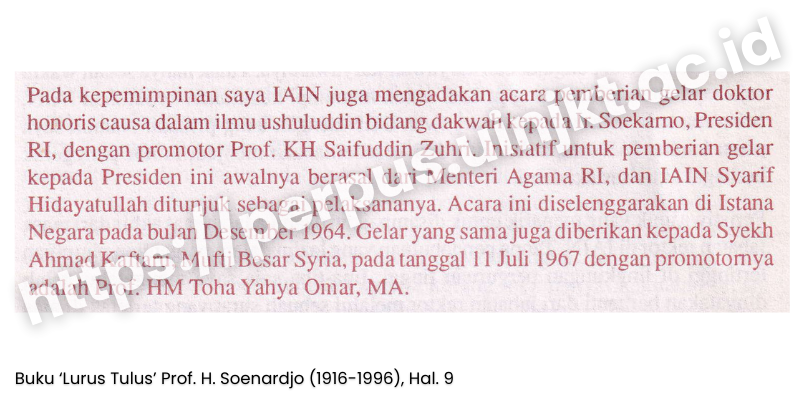

Tepatnya, di tahun 1964, IAIN Jakarta menyelenggarakan pemberian Doktor Honoris Causa kepada Presiden Ir. Soekarno di Istana Negara. Sebuah momentum simbolik: perguruan tinggi Islam hadir dalam orbit pemikiran kenegaraan.

“Pada kepemimpinan Saya, IAIN juga mengadakan acara pemberian gelar doktor honoris causa dalam ilmu ushuluddin bidang dakwah kepada Ir. Soekarno, Presiden RI, dengan Promotor Prof. Kh. Saifuddin Zuhri,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Beberapa tahun kemudian, pada 11 Juli 1967, momentum itu berulang —namun kali ini dengan gelombang yang lebih luas:

Gelar Doktor Honoris Causa diberikan kepada Syekh Ahmad Kaftaru, Mufti Besar Suriah —Syria, salah satu tokoh penting dalam dunia Islam kala itu.

Tindakan ini —sebuah gelar akademik kepada pemimpin spiritual dari Timur Tengah —bukan sekadar simbol penghormatan semata.

Tindakan ini —sebuah gelar akademik kepada pemimpin spiritual dari Timur Tengah —bukan sekadar simbol penghormatan semata.

Ini adalah pernyataan eksistensi sebuah perguruan tinggi Islam Indonesia di panggung global.

“Gelar yang sama juga diberikan kepada Syekh Ahmad Kaftaru, Mufti Besar Syria, pada tanggal 11 Juli 1967 dengan promotornya adalah Prof. H. M. Toha Yahya Omar, MA,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Dua nama besar —Presiden Soekarno dan Syekh Kaftaru —bukan sekadar deretan kata dalam arsip sejarah kampus. Mereka adalah dua kutub simbolik: kekuasaan nasional dan kekayaan spiritual Islam dunia.

Bayangkan Suasananya: Sebuah institusi yang baru saja berdiri beberapa tahun sebelumnya —kampus dengan fasilitas sekadarnya, dengan staf yang harus bergumul setiap hari untuk berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari— tiba-tiba berdiri dengan simbol kedaulatan nasional, bahkan menjangkau dunia Islam secara global.

Tak ada dramatisasi. Hanya fakta yang menggetarkan: Bahwa Kampus ‘yang sekadarnya’ —secara materi —mampu menempatkan diri sebagai pemain dalam wacana kenegaraan, dan dunia Islam global.

Simposium 1966: IAIN Jakarta Berdiri di Garis Depan Penjaga Sila Ketuhanan

Aula itu tidak megah, mungkin ruang itu sangat sederhana. Akan tetapi, pada Februari 1966, di ruang itulah sejarah intelektual Bangsa Indonesia sedang dipertaruhkan. Bangsa Indonesia baru saja melewati salah satu fase paling gelapnya. Peristiwa 1965 meninggalkan luka, ketakutan, situasi politik menjadi tegang. Ideologi saling curiga.

“Diantara beberapa kegiatan penting yang saya prakarsai di IAIN Jakarta yang terpenting adalah diadakannya symposium yang saya rancang sebelum meletus pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia),” tulis Prof. H. Soenardjo.

“Diantara beberapa kegiatan penting yang saya prakarsai di IAIN Jakarta yang terpenting adalah diadakannya symposium yang saya rancang sebelum meletus pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia),” tulis Prof. H. Soenardjo.

Di tengah situasi itu, banyak lembaga yang memilih sunyi dan diam. Tetapi, di Ciputat, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak memilih diam. Justru menyalakan forum pemikiran, dan memanggil para pemikir bangsa untuk duduk bersama. Prof. H. Soenardjo melihat satu kegelisahan:

ketika ideologi diperebutkan, siapa yang menjaga fondasi spiritual?

“Simposium ini yang pertama kali diadakan di Indonesia. Simposium dengan tema “Mengamankan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa” diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 7 Februari tahun 1966. Acara tersebut didukung oleh beberapa cendikiawan yang bertindak selaku pemrasaran dan pembahasan, antara lain: Prof. Dr. Selo Sumardjan, Prof. Dr. Abubakar Aceh, KH. Moh. Ilyas, Prof. H. Mahmud Yunus, Dr. A. Mukti Ali, Ki Musa Mahfuzh, Drs. Sidi Gazalba, KH. Zuber, KH. Zaini Miftah, Kol. Drs. H. Bahrum Rangkuti, Prof. Dr. Hazairin, SH., dan Prof. Dr. Ismail Sunny, SH., MCL,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Awalnya simposium dirancang pada November 1965. Namun situasi nasional berubah drastis. “Semula simposium ini akan diselenggarakan pada Bulan November 1965. Tetapi sehubungan dengan situasi umum saat itu yang masih tidak menentu karena peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965, maka acara pelaksanaannya pun akhirnya di undur hingga bulan Februari 1966,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Awalnya simposium dirancang pada November 1965. Namun situasi nasional berubah drastis. “Semula simposium ini akan diselenggarakan pada Bulan November 1965. Tetapi sehubungan dengan situasi umum saat itu yang masih tidak menentu karena peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965, maka acara pelaksanaannya pun akhirnya di undur hingga bulan Februari 1966,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Masalah tidak berhenti di situ. Simposium sepenting itu nyaris batal karena ketiadaan dana. “Ditambah lagi dengan keadaan keuangan IAIN untuk penyelenggaraan simposium tersebut tidak memungkinkan,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Di sinilah cerita menjadi sangat personal. Dan lagi-lagi, Prof. H. Soenardjo turun tangan sendiri, mencoba cari jalan untuk menutup kekurangan biaya. Prof. H. Soenardjo tidak berhenti pada keluhan. “Mengatasi keadaan ini akhirnya saya sendiri ikut turun tangan dalam mengupayakan pengadaan dana tersebut.” tulis Prof. H. Soenardjo.

Alih-alih menyerah, Prof. H. Soenardjo bergerak sendiri. Prof. H. Soenardjo mencoba menemui Yusuf Muda Dahlan, kawan lamanya di Belanda yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Prof. H. Soenardjo datang, berharap mendapatkan bantuan.

Justru yang ditemui pintu pengamanan yang ketat. Prof. H. Soenardjo tidak berhasil masuk menemui kawan lamanya.

“Saya mencoba menghubungi salah seorang teman lama waktu masih kuliah di Belanda, yaitu Yusuf Muda Dahlan, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sayangnya, saya dipersulit oleh pihak sekuriti Bank Indonesia, sehingga saya tak berhasil menemuinya.” tulis Prof. H. Soenardjo.

Bagi banyak orang, itu cukup alasan untuk membatalkan acara. Namun, tidak bagi Prof. H. Soenardjo.

“Untuk menutupi kekurangan dalam hal ini, saya akhirnya tak segan-segan mengeluarkan sebagian dari uang sendiri. Juga dalam menghubungi para pembicara yang akan tampil dalam simposium itu, saya juga turun langsung menghubungi mereka.” tulis Prof. H. Soenardjo.

Ini bukan cerita heroik yang dibuat-buat.

Ini bukan cerita heroik yang dibuat-buat.

Ini potret nyata bahwa lembaga pendidikan dapat bertahan karena tanggung jawab moral seseorang, bukan karena sistem semata.

“Walaupun panitia simposium yang saya ketuai ini menemui beberapa hambatan, namun alhamdulillah, dapat berjalan dengan baik, walau tanpa izin,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Dan simposium ini berakhir dengan mengeluarkan resolusi yang berbunyi, antara lain:

“Memohon kepada Presiden/Panglima Tertinggi ABRI untuk bertindak tegas melarang penerbitan buku-buku karangan yang mengandung unsur atheisme dan yang berbau klenikisme, dan juga buku-buku yang dikarang oleh oknum-oknum yang terlibat dalam peristiwa Gestapu/PKI. Juga memohon agar melarang serta membubarkan organisasi aliran kebatinan yang berbau klenik atau berbau unsur yang mengancam Sila Ketuhanan YME, yang diperalat oleh anasir Gestapu/PKI.” tulis Prof. H. Soenardjo.

Surat di Atas Meja itu Mengakhiri Sebuah Kepemimpinan

Tidak ada rapat senat.

Tidak ada seremoni perpisahan.

Tidak ada bisik-bisik resmi yang mendahului.

Yang ada hanya sebuah surat. Di sebuah ruang kerja rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akhir 1969, sejarah berubah arah secara diam-diam.

Di sebuah ruang kerja rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akhir 1969, sejarah berubah arah secara diam-diam.

Bukan lewat podium resmi, melainkan lewat selembar kertas yang tergeletak begitu saja di atas meja.

“Peristiwa unik yang menarik untuk disampaikan di sini adalah saat akhir masa jabatan rektor IAIN. Tanpa pendahuluan yang lazim dalam pergantian pimpinan tertinggi di lingkungan perguruan tinggi, tiba-tiba saja saya mengetahui telah dinyatakan berhenti dari jabatan rektor melalui sebuah surat yang terletak di atas meja saya,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Kalimat itu terdengar tenang, tetapi memuat getar zaman yang tidak tenang.

Indonesia sedang melewati peristiwa politik yang keras, birokrasi bergerak cepat, dan keputusan sering turun seperti palu —tanpa dialog.

Tak ada yang tahu siapa yang meletakkan surat itu. Tak ada panggilan resmi. Tak ada ruang dialog. Seolah surat itu muncul begitu saja, membawa keputusan negara yang tak bisa ditawar. “Tidak jelas siapa yang meletakkannya, tetapi yang jelas surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama RI saat itu,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Begitulah cerita dari akhir kepemimpinan seorang rektor yang sebelumnya bergulat bukan hanya dengan kebijakan akademik, tetapi juga dengan keberlangsungan hidup kampus di masa sulit.

Tak ada kemarahan dalam nada kisahnya.

Tak ada dendam.

Yang ada hanya penerimaan seorang pendidik yang tahu: jabatan bisa di cabut, tetapi pengabdian tak bisa dihentikan.

Kampus IAIN Jakarta Tanpa Rektor

Bagi banyak orang, jabatan rektor adalah puncak karir.

Tapi bagi dirinya —Prof. H. Soenardjo, itu hanyalah satu fase.

Maka ketika kursi itu berpindah, yang beliau pikirikan bukan kehormatan yang hilang, melainkan keberlanjutan kampus.

Setelah surat itu, kursi rektor tak langsung diisi satu nama tunggal.

Setelah surat itu, kursi rektor tak langsung diisi satu nama tunggal.

IAIN Jakarta tak langsung punya rektor baru. Yang muncul justru sebuah model kolektif —Presidium.

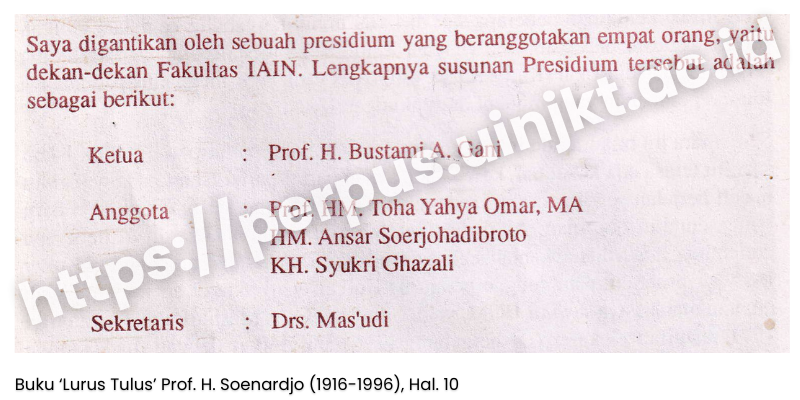

“Saya digantikan oleh sebuah presidium yang beranggotakan empat orang, yaitu dekan-dekan Fakultas IAIN,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Lengkapnya susunan Presidium tersebut adalah sebagai berikut:

- Ketua : Prof. H. Bustami A. Gani

- Anggota : Prof. H. M. Toha Yahya Omar, MA., HM. Ansar Soerjohadibroto, dan KH. Syukri Ghazali

- Sekretaris : Drs. Mas’udi

Model ini memperlihatkan satu hal: kampus berusaha tetap berjalan di tengah situasi transisi yang tidak biasa.

Pendidikan tak boleh berhenti hanya karena politik dan birokrasi bergerak cepat di luar tembok akademik.

“Umur presidium ini tidak lama, yaitu kurang lebih sepuluh bulan. Sejak diserahkannya kepemimpinan dari rektor lama kepada ketua presidium pada tanggal 3 Januari 1970 hingga dilantiknya rektor definitif pada tanggal 21 Oktober 1970, yaitu Prof. H. M. Toha Yahya Omar, MA,” tulis Prof. H. Soenardjo.

“Umur presidium ini tidak lama, yaitu kurang lebih sepuluh bulan. Sejak diserahkannya kepemimpinan dari rektor lama kepada ketua presidium pada tanggal 3 Januari 1970 hingga dilantiknya rektor definitif pada tanggal 21 Oktober 1970, yaitu Prof. H. M. Toha Yahya Omar, MA,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Sepuluh bulan itu adalah jembatan sunyi menuju stabilitas baru.

Bagi sebagian banyak orang, waktu sepuluh bulan mungkin terasa singkat dalam hitungan kalender, tetapi panjang dalam sejarah kelembangaan IAIN Jakarta.

Di masa itulah arah kampus dijaga secara kolektif, seolah semua sadar:

institusi tak boleh goyah hanya karena kursi pimpinan berganti secara tiba-tiba.

Kampus tetap kuliah.

Mahasiswa tetap belajar.

Dosen tetap mengajar.

Ilmu tetap berjalan.

Pengabdian Tanpa Batas Ruang dan Waktu

Yang paling menyentuh bukanlah pergantiannya, melainkan sikap setelahnya.

Tidak ada drama.

Tidak ada penarikan diri dari dunia kampus.

Dan, tak ada jarak dengan kampus.

Di sinilah sisi paling manusia dari kisah ini muncul. Tak semua orang kuat kembali menjadi ‘biasa’ setelah berada di pucuk kekuasaan. Tapi, Prof. H. Soenardjo melakukannya dengan langkah yang tenang.

Di sinilah sisi paling manusia dari kisah ini muncul. Tak semua orang kuat kembali menjadi ‘biasa’ setelah berada di pucuk kekuasaan. Tapi, Prof. H. Soenardjo melakukannya dengan langkah yang tenang.

“Setelah saya tidak lagi menjabat sebagai rektor, saya masih aktif mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah kepemimpinan Prof. H. M. Yahya Toha Omar,. MA,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Di sinilah watak pendidik itu tampak jelas. Jabatan boleh selesai, tetapi pengabdian tidak.

Dari ruang rektorat kembali ke ruang kelas —sebuah perjalanan yang jarang mudah bagi mereka yang pernah berada di puncak struktur.

Bayangkan, mantan rektor duduk sejajar dengan dosen lain, mengajar, menyiapkan materi, berdialog dengan mahasiswa —tanpa aura kekuasaan, hanya dengan wibawa ilmu.

Di sini terlihat jelas: bagi seorang pendidik sejati, jabatan hanyalah episode. Mengajar adalah panggilan.

Yang menariknya, justru setelah tidak lagi menjadi rektor. Prof. H. Soenardjo visinya semakin akademik, semakin jauh kedepan. Prof. H. Soenardjo melihat satu celah besar: kebutuhan pendidikan tingkat lanjut di lingkungan IAIN.

“saya sempat juga memprakarsai berdirinya ‘Prost Graduate Studies (PGS)’ di IAIN Syarif Hidayatullah. PGS didirikan dengan tujuan memenuhi tuntutan kebutuhan akan tenaga-tenaga berpendidikan pasca sarjana di lingkungan IAIN,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Langkah itu visioner. Di masa ketika pendidikan tinggi Islam masih berjuang membangun fondasi, Prof. H. Soenardjo sudah memikirkan strata lanjut, kaderisasi akademik, dan penguatan keilmuan.

Langkah itu visioner. Di masa ketika pendidikan tinggi Islam masih berjuang membangun fondasi, Prof. H. Soenardjo sudah memikirkan strata lanjut, kaderisasi akademik, dan penguatan keilmuan.

Gagasan itu lahir dari kebutuhan zaman —kebutuhan akan dosen, akademisi, dan tenaga ahli dengan kualifikasi lebih tinggi di institusi pendidikan Islam.

PGS bukan sekadar program baru.

Itu adalah fondasi bagi lahirnya generasi dosen, peneliti, dan pemikir Islam dengan kedalaman akademik yang lebih kuat.

Tak lama kemudian perkembangan berjalan dinamis, gagasannya kemudian bergema.

“Akan tetapi, setelah itu muncul lembaga yang sama di IAIN Yogyakarta dengan nama ‘Studi Pasca Sarjana (SPS)’,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Dan dari sana, dampaknya melebar ke skala nasional.

“SPS kemudian dipakai tidak hanya untuk mahasiswa IAIN yang akan melanjutkan studinya, tetapi juga untuk pegawai di lingkungan Departemen Agama. Dan sejak itu, SPS berubah bentuknya menjadi ‘Program Pasca Sarjana IAIN’,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Gagasan yang dirintis dari kebutuhan internal kampus, berkembang menjadi sistem nasional.

Sebuah warisan intelektual yang mungkin tak banyak diketahui generasi kini.

Fondasi Moral yang Tidak Tertulis, bahkan Terlupakan

UIN Jakarta hari ini berdiri megah. Tetapi ada fase ketika kampus ini disangga oleh satu prinsip sederhana —tanggung jawab.

Di titik paling rapuh, itulah fondasi moral IAIN Jakarta dibangun.

Sebuah gagasan diam-diam tumbuh: kampus adalah amanah, bukan fasilitas.

Jabatan adalah beban tangung jawab, bukan kursi kehormatan.

Prof. H. Soenardjo mungkin tidak pernah menyebut dirinya sebagai ‘Kepemimpinan Moral'.

Beliau hanya melakukan apa yang menurutnya harus dilakukan.

Apa yang ditinggalkan oleh Prof. H. Soenardjo bukan sekadar program, melainkan keteladanan:

- Kepemimpinan adalah tanggung jawab, bukan fasilitas.

- Kepemimpinan Sejati bekerja, tanpa ‘sorotan’.

Hari ini, ketika kampus-kampus bicara soal tata kelola modern, dan manajemen profesional, kisah seperti ini terdengar hampir tak masuk akal.

Justru kisah yang nyaris tak dipercaya, inilah karakter sebuah institusi ditempa.

IAIN Jakarta pernah berdiri di tepi ketidakpastian.

Dan di sana, ada seorang rektor yang diam-diam memilih untuk menahan beban itu sendiri.

Nama itu adalah Prof. H. Soenardjo yang berdiri sebagai penanda: seorang Rektor yang memimpin bukan dari kekuasaan, tetapi dari ‘tanggung jawab’.

(Kontributor: Rizki Mulyarahman; Penyunting: Agus Rifai/Rizki Mulyarahman)

-----

Mau tahu kiprah Prof. H. Soenardjo semasa menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah? Update terus informasi melalui kanal https://glam.uinjkt.ac.id

Referensi: ‘Lurus Tulus’ Prof. H. Soenardjo (1916-199)

Tidak semua tokoh besar dikenang lewat pidato panjang atau gelar yang berderet. Sebagian justru hidup dalam ingatan orang-orang terdekatnya —melalui keteladanan, kesederhanaan, dan kejujuran yang membekas. Itulah kesan utama yang mengemuka dalam buku Lurus Tulus: Prof. H. Soenardjo 1916–1996, sebuah biografi reflektif yang merangkum jejak hidup dan nilai-nilai kemanusiaan seorang pendidik sekaligus teladan moral.

| Tim Penyusun | : Tri Dhiah Cahyowati, dan Soedarso |

|---|---|

| Penerbit | : Kalangan Sendiri |

| ISBN | : - |

| No. Panggil | : 929.4 LUR |

Tidak disusun sebagai biografi formal, buku ini justru kuat sebagai ruang perenungan. Nilai lurus dalam prinsip dan tulus dalam laku hidup menjadi benang merah yang menghidupkan sosok Prof. H. Soenardjo lintas generasi. Ketabahan menghadapi zaman, keikhlasan dalam mendidik, serta konsistensi moral menjadikan beliau bukan hanya tokoh akademik, tetapi teladan kemanusiaan.

Temukan Koleksi >>>

Untuk update berita dan informasi lebih lanjut, bisa di akses: